さて、ちょっとしつこいようですが、今日も自習教材ネタです。

先日から「数学の式に四角とか見たことのない独自ルールの記号使うのやめてほしい」と書いてましたが、

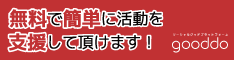

今日もリッキーBとアルバートの中一の数学で「集合論」を教えていて、四角だらけのページを発見。

さっぱり意味が分からなかったんですが…

ものすごく知恵を絞った結果、これ、集合論で使う∩と∪が文字化けしてたんだ!という事実に気づきました。

そう思っていろんなページの四角を改めて検討してみたところ、ああ、ここはたぶんΣなんだ、とか

なるほど、ここにはおそらくπが入るんだな、というところが四角になってます。

教育省から配られたデータがワード文書か何かで、

各学校でバージョンが違うソフトで開いてプリントしたら特殊文字が文字化けした…ということでしょうね。

そのくらい統一するか、PDFファイルにしておいてくれ!何時間悩んだと思ってるんだ!(怒)

まあ、これは先生に言えばおそらく改善される類の問題なので、まあよしとしますかね。

早めに気づいてよかったです。

さて、こちらはまあしょうがないよね、というか、ちょっと笑える問題点。

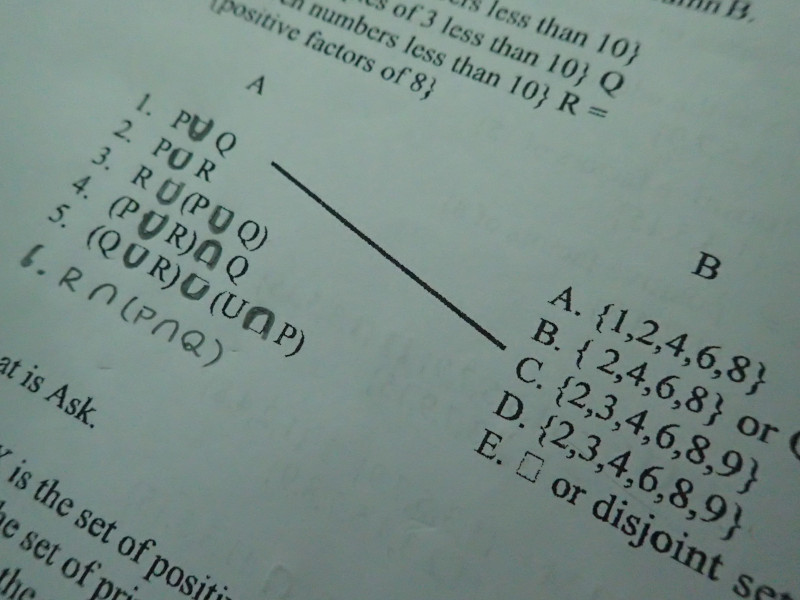

自宅学習には主要教科だけでなく技能教科もあって、座学できることをやるということで、

アートという科目では、フィリピンの伝統アートについての知識や、東南アジアのアートについての知識、

そして、デザインするときの色の相関関係などについて学ぶことになってます。

ただ、教材が学校のプリントした白黒なので、「白黒のページで色の相関について学ぶ」という、

かなりシュールな状況になっています。

比較的優等生なジュリアンでさえ頭を抱えていたので、ネットで図を探して見せてやったら大喜びでした。

本当にネットがない家庭の子はどうすればいいんでしょう?

と、問題点ばかりあげつらってますが、けっこういい教材もあります。

こちらはジャンデルの4年生の理科の教材。「浮くものと沈むものを調べよう」という項目があり、

ガラスコップ、サンダル、竹の棒、鉄のスプーンなどを、浮かぶかどうか実際に実験して結果を記入します。

何が浮くもので、何が沈むものかは、意外と予想と違うこともあるので実際にやるのは重要です。

いざ溺れるかも!っていう時にこの知識はものすごく重要ですしね。

「竹の棒、浮いたー!」と嬉しそうなジャンデル。こういうお勉強なら大歓迎です。

せっかくの自宅学習という機会なので、普段の学校教育ではできないような、

こういう活動になるべく注目して、こどもたちの学習への興味を喚起していきたいです。

さて、明日はタガログ語とフィリピンの歴史。

両方とも私は門外漢なので明日は首を突っ込まず、自分の作業に専念したいと思います。