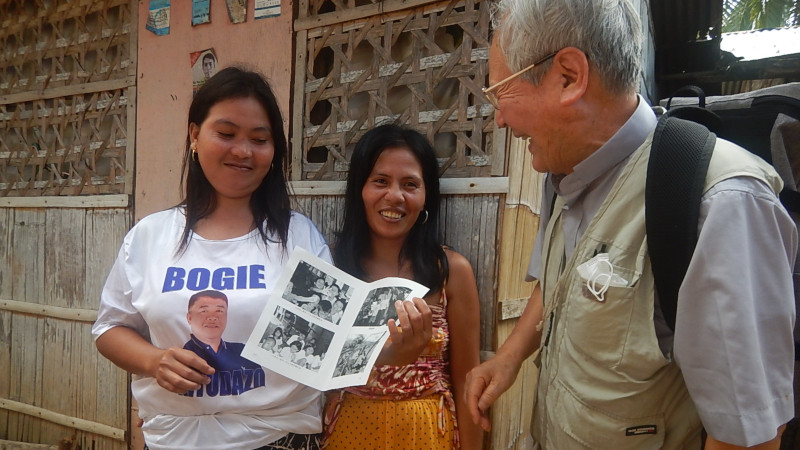

2003年から10年に渡って、HOJ近隣のこどもたちの学習支援をする「カシンカシン奨学金」を支えてくれていた、

長崎の下口神父さんが15年ぶりに遊びに来てくれました。お久しぶりです!ありがとうございます!

神父さんはご自身の活動を書籍化されているんですが、その本にカシンカシン奨学金のことも写真つきで載っていました。

それで「この写真の子の現在に会いに行ってみよう!」ということになり、

私の記憶で「確かこの顔は…シャロームの漁村にいたはず!」と神父さんと一緒に漁村へ行きました。

変わらない海の風景と、昔よりも家や船が増え、村が発展している様子に神父さんも喜んでいました。

そして「この顔知らない?」と探し回ると…アッサリ見つかりました!

2人ともこの村の名物産婆さん、スィンタさんの孫で、写真に写っていたのは10歳か11歳の頃。

その後、この奨学金のおかげで中学2年生まで通えたそうです。

2人とももう立派にお母さんになっていて、2人合わせて7人いるこどもたちは、ちゃんと学校に通っているそうです。

これは大成功の事例ですね!神父さんも大喜びでした。

フィリピンでも社会保障制度が少しずつ整備されてきており、親がきちんと行政手続きを行えば、

こどもの就学援助や、医療援助はけっこう受けられるようになったんですが、それはあくまでも

「親がきちんと行政手続きを行えば」です。行政手続きには当然、読み書きのスキルが必須で、

それ以上に「フィリピンの行政窓口の理不尽さ」に耐えられる力が必要です。

フィリピンの学校教育は、ある意味でこの「理不尽に耐える力」を養う場でもあると思っています。

それでいいのか、という気もしますが、中学校まで行ったような子たちは、

明らかに「今我慢すれば後で得する」という選択ができるようになっています。

コロナで対面授業がなくなったタイミングでカシンカシン奨学金はいったん活動を停止し、

その後も物価高と円安の影響で、再開のタイミングをはかっていたところだったんですが、

今回の邂逅から、ぜひまたやりたいと思います。今年の秋の日本への「出稼ぎ」頑張ります!