中1のジャンデルに出た英語の宿題が「自分の家を英語で紹介する5分の動画を作りましょう」。

この田舎でも、中学校にこどもが通っているような家庭で、誰もスマホを持っていないということはないので、

「ネットで調べなさい」という宿題はよく出ていましたが、なんと動画撮影&編集とは…。

さっそくアスカさんに撮影係を頼んで、HOJの敷地内を案内する動画の撮影が始まりました。

「これが図書館です。日本から寄付してもらった本がたくさんあります。英語の図鑑とかもいっぱいあるし、

日本語の絵本もあります。ビサイヤ語の翻訳が貼ってあるのでみんなも読めます。

僕のお気に入りは『エジプトの歴史』っていうこの本です」

みたいなことを英語でアドリブでしゃべってます。すごい、やっぱり賢いですねー。

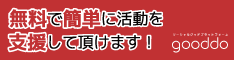

撮影したタブレットでそのまま編集作業。いつの間にそんなの覚えたの?と思ったら、

ジェレミーがやってるのを横で見ていて覚えた、とのこと。

クラスのみんなもできるの?と聞いたら「女子はたいていできる。男子はボクと友達の3人くらいかな」とのこと。

なるほど、女子は延々と自撮りして、撮った写真を加工してITスキルを磨いてますからね。(笑)

日本の教育現場だと「クラスのみんなが同じ端末を持っているわけじゃないから」といった理由で

全員に同じものを配るまで、こういう授業や宿題はできないような気がします。

そうやって公平であろうとする態度は素晴らしいと思う一方で、

「持ってるやつが有利なのは当たり前、持ってなくても、いかにいい端末を借りられるかも実力のうち!」みたいな感じで

雑な競争に放り込まれている世界のこどもたちが、どんどん力をつけていっているのも事実です。

どちらが正しい、というものでもないですが、HOJのこどもたちには「ラッキー」だと思える環境を整えていきたいと思います、

ビジターさんたちに褒めてもらおう!と男の子たちが毎日がんばってるんですが、

その影響を受けてか、イージェイも最近、成長が目覚ましいです。

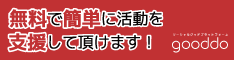

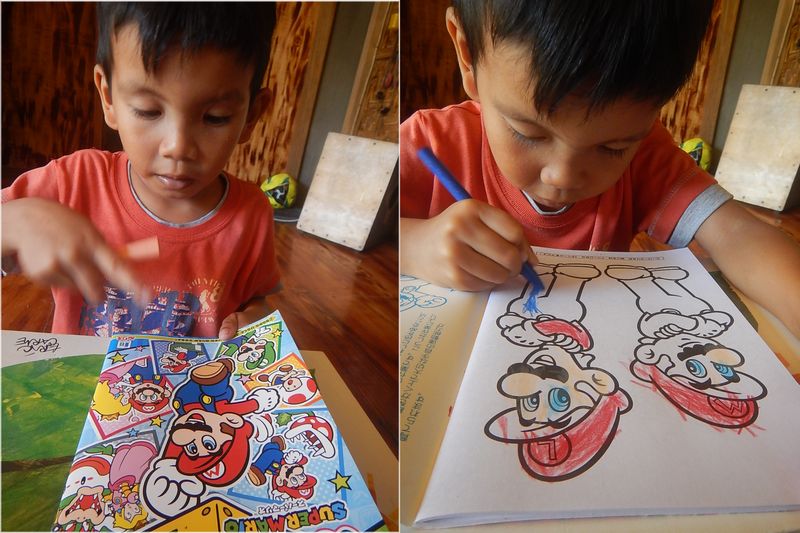

こちらは数週間前に保育園でやった塗り絵です。

一色で全部塗りつぶし、はみ出ることもあまり気にしていない様子でした。

それが、ビジターさんたちに絵を褒められているジャンジャンやジャンデルを見て、

「ぼくもかく!」とやる気満々なので、塗り絵をあげたら、びっくりするほど一気に上達!

ちゃんと髪の毛、顔、目、服、ズボン、カメラ、フィンが別の色で塗り分けられ、

なるべくはみ出さずに塗る努力が見られます。すごい!こんなに瞬間的に上達ってするんですね…。

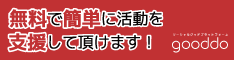

これは伸びる時期だ!ということで、前にビジターさんにもらった塗り絵の本を出してやらせてみたら、

ちゃんと表紙のページを確認して「ぼうしはあか、ぼうしはあか…」と言いながらキレイに塗っています。

これ、4歳児にしてはかなりすごい方ですよ!?

そして何より大事な「完成品をビジターさんに見せて褒めてもらうタイム」。

私やスタッフに褒められるのとは、何か得られる栄養素が違うんでしょうね。

「すごーい!」と言われて、めちゃくちゃ嬉しそうにしていました。

伸びしろだらけのHOJのこどもたち。みなさんが遊びに来てくれると、なおさら頑張りますので

ぜひ褒めにきてくださいね!あ、ついでに私のことも褒めてくださいね。まだまだ伸びますから!(笑)

昨日は大活躍だったリッキーBですが、彼は実はもう18歳なので、HOJを「卒業」することもできるんですが、

本人の意志でHOJに残り、「仕事を手伝いながら」高校に通っています。

薪割りやゴミ処理、ペンキ塗りなどの力仕事全般がリッキーBの仕事です。

仕事するからには給料も払っているんですが、初めて給料をあげて早々にリッキーBは「給料の前借り」に来ました。

なんのためにお金が必要なのかと聞くと「子豚を買いたい」と言うんです。

なんと!18歳の若者が、初めての給料で買うのが携帯でも自転車でも服でもなく、子豚!

早く飼い始めればそのぶん早く大きくなるので、前借りしたいという理由にも納得です。

よし、毎月の給料から天引きだぞ、とお金を渡し、飼ったのがこの子豚です。かわいい!(リッキーBの表情が)

HOJの敷地内に豚が良く食べる葉物の野菜を植えて育てたり、残飯をマメに集めたりして大事に育てています。

何か月か前に卒業生が「ビジネスするからお金貸して」とマルチ商法に引っかかりかかってましたが、

そんなふうに「手っ取り早くよく分からない方法で稼ぐ」のではなく、

地に足のついた方法で稼ごうという態度は非常に好感が持てます。

今日は近所の家から壊れた扇風機をもらってきて、中のコイルを取り出して銅線を鉄クズ屋に売ろうとしてました。

これも売ったお金で豚の餌を買うためだそうですよ。いやー、本当に生活力ありますね。

10歳でHOJに入ってきた時、あまりにも行儀が悪く、あまりにも喧嘩っ早いので、

うちで育てるのは無理かも…とあきらめかけていたのが、今ではこんな頼りになる若者になりました。

本当にあの時にあきらめなくてよかったと思います。

HOJの活動は人一人の人生を変え得るんだということを肝に銘じてやっていこうと思います。