さて、ちょっとしつこいようですが、今日も自習教材ネタです。

先日から「数学の式に四角とか見たことのない独自ルールの記号使うのやめてほしい」と書いてましたが、

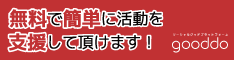

今日もリッキーBとアルバートの中一の数学で「集合論」を教えていて、四角だらけのページを発見。

さっぱり意味が分からなかったんですが…

ものすごく知恵を絞った結果、これ、集合論で使う∩と∪が文字化けしてたんだ!という事実に気づきました。

そう思っていろんなページの四角を改めて検討してみたところ、ああ、ここはたぶんΣなんだ、とか

なるほど、ここにはおそらくπが入るんだな、というところが四角になってます。

教育省から配られたデータがワード文書か何かで、

各学校でバージョンが違うソフトで開いてプリントしたら特殊文字が文字化けした…ということでしょうね。

そのくらい統一するか、PDFファイルにしておいてくれ!何時間悩んだと思ってるんだ!(怒)

まあ、これは先生に言えばおそらく改善される類の問題なので、まあよしとしますかね。

早めに気づいてよかったです。

さて、こちらはまあしょうがないよね、というか、ちょっと笑える問題点。

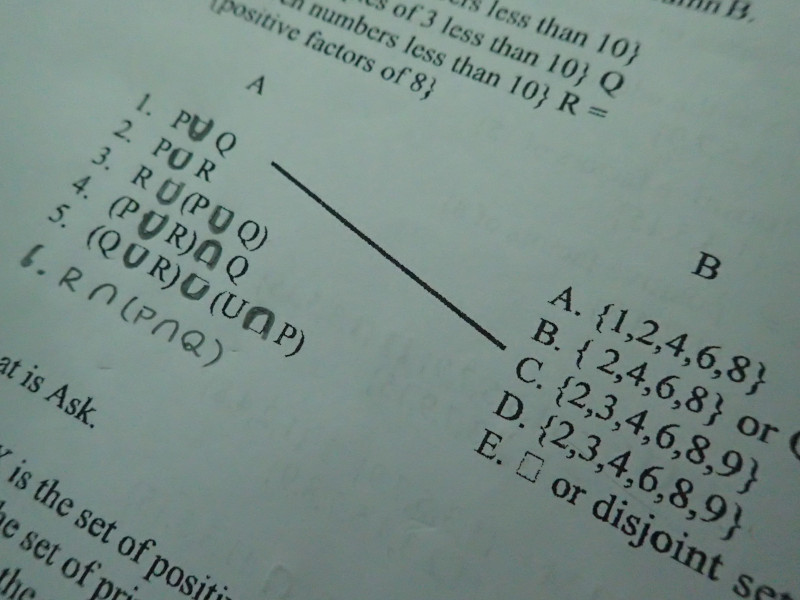

自宅学習には主要教科だけでなく技能教科もあって、座学できることをやるということで、

アートという科目では、フィリピンの伝統アートについての知識や、東南アジアのアートについての知識、

そして、デザインするときの色の相関関係などについて学ぶことになってます。

ただ、教材が学校のプリントした白黒なので、「白黒のページで色の相関について学ぶ」という、

かなりシュールな状況になっています。

比較的優等生なジュリアンでさえ頭を抱えていたので、ネットで図を探して見せてやったら大喜びでした。

本当にネットがない家庭の子はどうすればいいんでしょう?

と、問題点ばかりあげつらってますが、けっこういい教材もあります。

こちらはジャンデルの4年生の理科の教材。「浮くものと沈むものを調べよう」という項目があり、

ガラスコップ、サンダル、竹の棒、鉄のスプーンなどを、浮かぶかどうか実際に実験して結果を記入します。

何が浮くもので、何が沈むものかは、意外と予想と違うこともあるので実際にやるのは重要です。

いざ溺れるかも!っていう時にこの知識はものすごく重要ですしね。

「竹の棒、浮いたー!」と嬉しそうなジャンデル。こういうお勉強なら大歓迎です。

せっかくの自宅学習という機会なので、普段の学校教育ではできないような、

こういう活動になるべく注目して、こどもたちの学習への興味を喚起していきたいです。

さて、明日はタガログ語とフィリピンの歴史。

両方とも私は門外漢なので明日は首を突っ込まず、自分の作業に専念したいと思います。

さて、今日はみんなが一番恐れていた「算数」の日です。

かなり初歩の時点でつまづいている子が多いのに、

自習教材は容赦なくその学年の学習内容を出してくるので

「ケタの多い割り算が分からない子に因数分解をやらせる」とか

「長方形の面積の計算が分からない子に二次関数をやらせる」みたいな、

そりゃあ無茶だろ!っていう状態になってます。

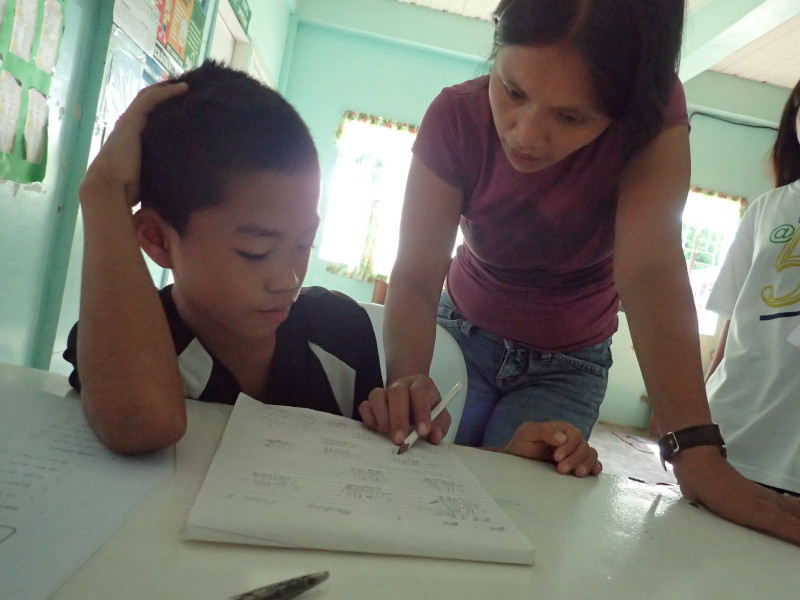

エレンジョイとエイプリルがつきっきりで指導してはいますが、

小学校高学年くらいまではなんとかなっても、ハイスクールの高学年となってくると、

2人の記憶もおぼろげになってきます。

しかも自習教材で採用されている教授法が自分が習った時代のものと違ったりするので

教える側も「こんなの初めて見た」って場面が多いです。

かなり数学には自信のある私でさえ、混乱させられることが多く、これは前途多難です。

xの代わりに四角とか使うのマジで勘弁して…。(笑)

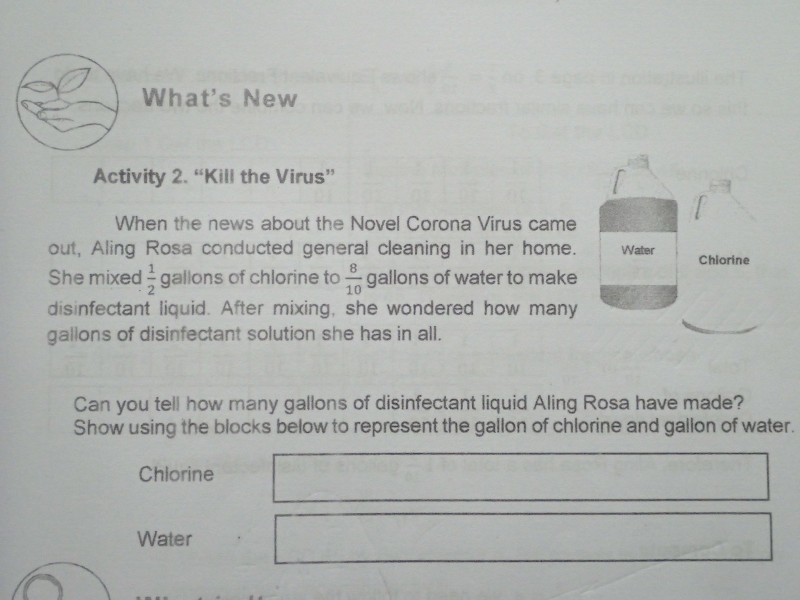

「コロナ対策で水と塩素を混ぜて消毒液を作ります。1/2ガロンの塩素とと8/10ガロンの水を混ぜたら

どれだけの量の消毒液が作れますか」とか

「コロナ対策で28㎡のプールを作ることにしました。たての長さを横の長さより3m長くしたい場合、

縦と横の長さは何メートルになりますか」みたいな、

時代に合わせた文章題が作ってあって、少しでも学習者の気をひこうとがんばっているのは分かるんですが、

肝心のこの英文がいまいち理解できないのでこどもたちはサッパリ訳が分からず、

「コヤシン、この問題何?足すの?引くの?」みたいな状態です。

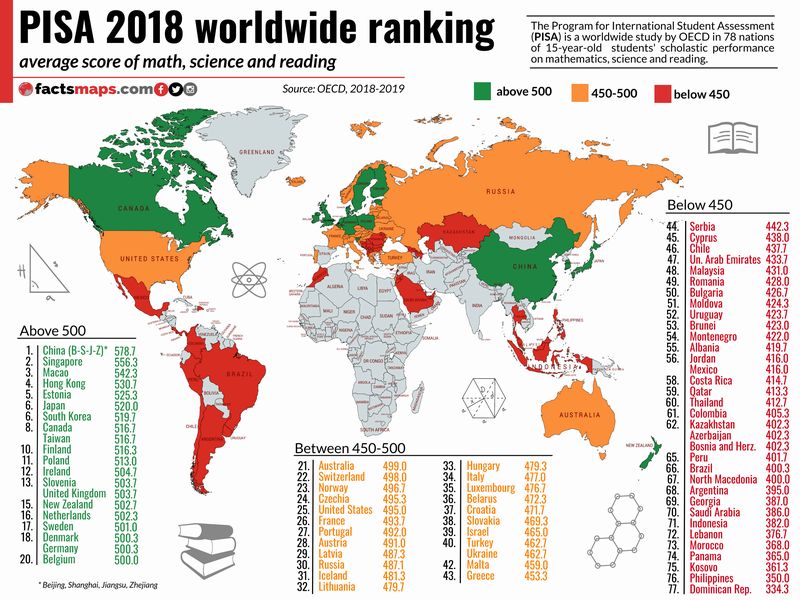

ちなみにフィリピンはOECDが行った学力調査で、数学は78か国中で76位という、惨憺たる結果でした。

長年にわたって英語を重視し、数学教育を英語でやってきたことの弊害がはっきりと出ています。

残念なのはその英語の方も、「読解」という分野においては77か国中で77位と最下位だったんですよね…。

新型コロナは各国の教育にもさらなら格差を生むような気がします。

少しでもその差が縮まるようにと苦肉の策で出てきたのがこの自習教材なわけですが、

このままではあんまり効果はなさそうです。

せっかくなので少しでも有効に活用できるように知恵を絞りたいと思います。

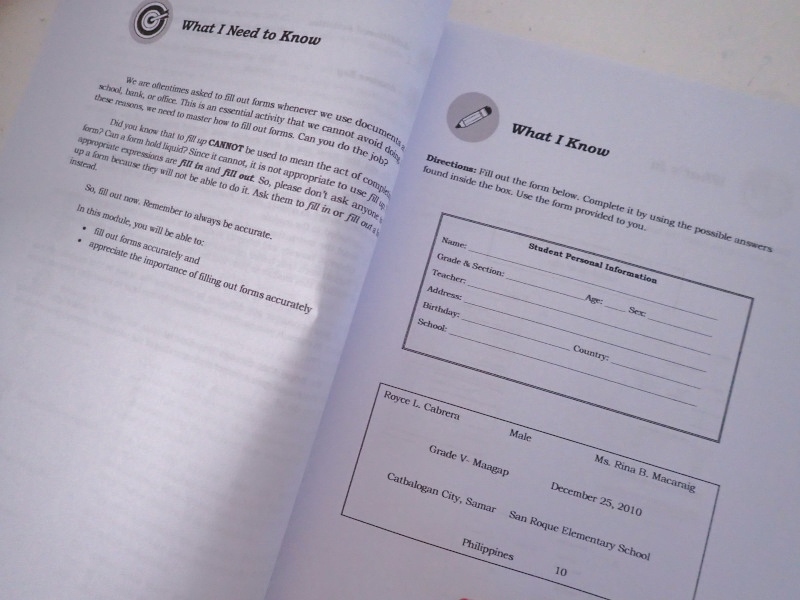

さあ、いよいよ始まりました、自宅学習!

フィリピンは「学校はワクチンができるまで開校しない」と大統領が早々に宣言してしまったために

学校からもらってきた自習教材を月~木でやって、金曜日に提出するというシステムで

今年度は乗り切ることになったわけです。さあ、果たしてどうなるでしょう?

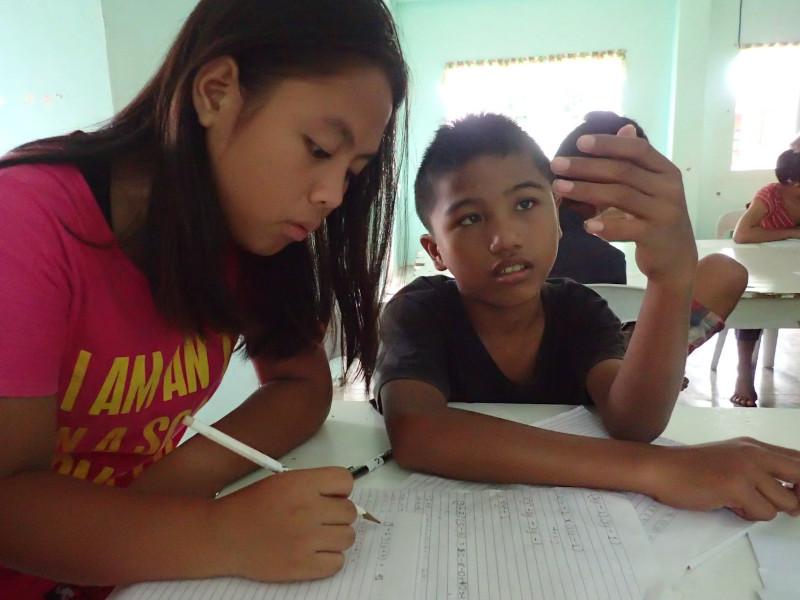

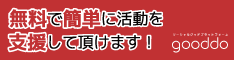

今日は手始めにまず英語から。みんな真面目に机に向かってますね。かなり珍しい光景かも?(笑)

「やばい、これ、さっぱり分かんないんだけど?」とあまりの難しさに笑ってしまっているジェイエム。

どれどれ?と覗いてみたら、確かにこれは難しい!

中学校二年生に「conspicuous」とか「loquacious」なんていう

口語では絶対に使わないような単語を学ばせる意味はあるんでしょうか?

全国の公立校で同じ教材を使っているとのことですが、うーん、これは…。

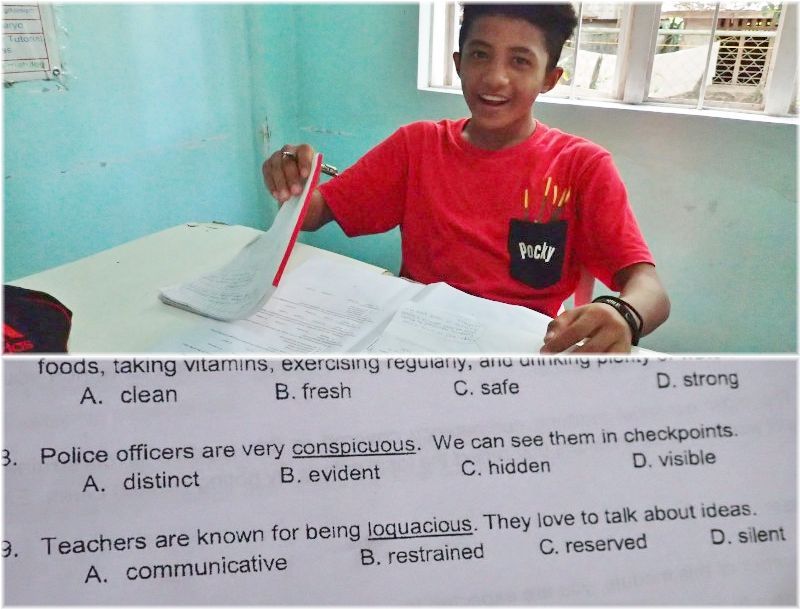

その点、小学校の方はもっと実践的で、ジャンジャンたちの英語教材は

「銀行口座でお金を引き出せるようになるために、引き出し用紙に記入してみよう!」というもの。

フィリピンでは「英語ができないから事務手続きができない」人がものすごく割を食っているので、

これはとても的確な、すばらしい教材だと思いました。

ただ、英語の自習教材は説明書きも全部英語なので、そっちが理解できない子には全部がチンプンカンプンです。

今日はエレンジョイとジェプリルがつきっきりで指導して、やっとなんとかなっていましたが、

それもネットで分からない単語を調べられれば、という前提つきです。

スタッフがいて、ネットもあって、学校にも近くて、先生とスタッフも知り合いで…という、

超絶に好条件がそろっているHOJでさえ、これで学習を続けるのはかなり難しいな、という感じです。

まあ、まだ始めたばかりなので、もうちょっと実験的に続けてみますけどね。

明日は「算数」なので、さらに大変そうです。うーん、がんばるぞ!